こんにちはー!

ガンディーです。

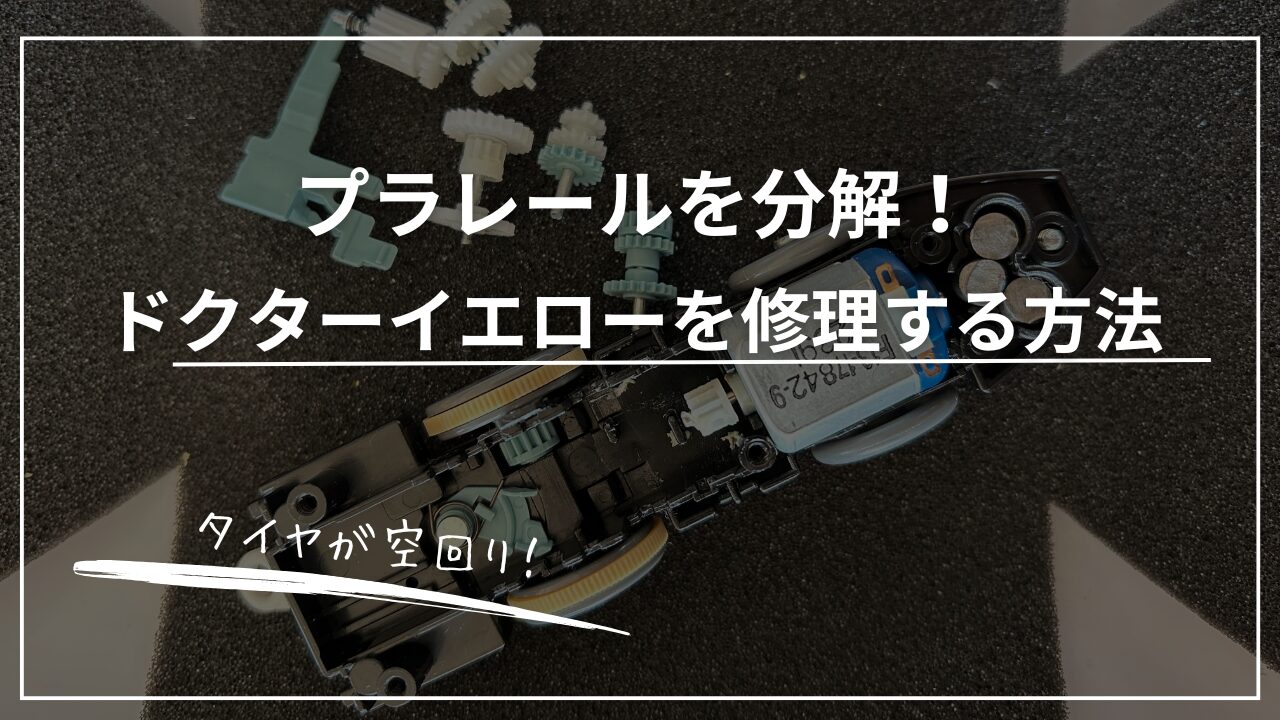

息子くんお気に入りのドクターイエローのプラレール。

タイヤが空回りして動かなくなりました。

電源を入れるとモーターは回るのですがタイヤが動かない。

中のギヤが外れてるのかなー?

と思うものの、しばらくは放置していました。

でもある日、息子くんから

パパ、ドクターイエロー直して

と言われたので修理してみることにしました。

まずは道具を用意しましょう

プラレール修理にはこの3点があれば事足ります。

- ドライバー

- 電動ドライバー(あれば)

- ピンセット

ドライバー

ドライバーは少し小さめなので私はこんなのを使いました。

このプラスドライバー#1でネジを回すことが出来ました。

これでも事足りるんでしょうが、私の場合は外せないネジもありました。

固くてネジが回らずネジ穴を舐めてしまいそう…。

ドライバーのグリップも細すぎて力が全然入らない。

そんな時、ふと電動ドライバーがあったことを思い出しました。

家具を組み立てるために購入したボッシュ製のやつです。

こんな小さいプラレールに使えるかな?とダメ元で使ってみました。

うん、使える。

この「PH0」というサイズならピッタリです。

これなら作業もはかどる〜

締めすぎは注意ですが、力に自信のない方、あまり体力を消費したくない方にはオススメです。

頻繁に使う機会がある訳ではないですが、このボッシュくんはいざという時にいつも活躍してくれます。

一家に一台ぜひ。

とはいってもプラレール修理の為だけにこんな高価なものは買えません。

修理の為ならばおもちゃ用ドライバーあると便利です。

ピンセット

ギアを外したりつけたりする作業にはピンセットがオススメです。

これは子どもの耳掃除に使うやつですwww

ママにバレたら怒られますが、これがまた使いやすい。

暗くて見えにくいところもこのライトが照らしてくれます。

最初はピンセットなしで作業をしていたのですが、

ピンセットない?

と子どもたちに聞くとこれを持ってきてくれましたwww

ナイス。

家にある方はバレないように内緒で使いましょう。

家にない方は「子どもの耳掃除の為に買おっか」とママへ提言して見ましょうwww

ギアが見えてくるまでどんどんパーツを外します

道具が整ったところでまずはボディを外していきます。

最初にすることは本体を裏返し、ここのネジを緩めます。

そしてボディをはずすとこんな感じ。

そして3つのネジを外して1番上のカバーをはずします。

カバーがはずれるとこんな感じです。

ドクターイエローのライトの部品が露出してきました。

ここまでくればギアのところまであと少しです。

次にこの2つのネジをはずしていきます。

このねじをはずしたら、電池が入る部分とライトの部分がセットになっているので、これをはずしていきます。

ここの部分は両サイドにツメがあるのでツメをはずしてあげるととれます。

さぁこれをはずすといよいよギアが見えてきます。

勢いよくツメをはずすと…

ガシャーーーーーーーン!!

はい、やってしまいました〜

ギアがバラバラになってしまい、どのギアがどこに入ってたのか分からなくなりました…。

つんだ。

ギアをバラす前に写真撮っておきましょう

ギアがバラバラになってしまい、途方に暮れていましたが、ググってなんとか元通りにすることができました。

もし、ガシャーンしちゃった方もぜひこちらを参考にしてください。

とにかく慎重に作業しましょう。

「勢い」なんて全く必要ありません。

上手に外せた方は必ずバラす前に写真を撮っておきましょう。

種類によっては違うこともあると思うので、各自で撮影をお願いします。

写真を撮っておけば後の作業は安心です。

空回りの原因を調べる

さぁようやく本題の「タイヤの空回りの原因」を調べていきます。

調べ方はタイヤをクルクル回してギアがどこと噛み合わさっているかを確認します。

確認方法は至ってシンプルです。

空回り=どこかのギアが噛み合っていないということですもんね。

今回はここのギアが何らかの原因でズレて噛み合っていないようでした。

ギアは芯棒に刺さってるだけなので、位置をズラしてあげればOKです。

あとは外した時と逆の順序で戻していきます。

タイヤをクルクル回してギアがどこと噛み合わさっているか確認

戻したけどモーターが回らない

もう手順が分かっているので、戻すのは簡単です。

が、せっかく戻したギアがまたバラけないように慎重に作業していきましょう。

全部戻して動かなかった時を考え、この状態まで復旧。

さぁ電池を入れて動作確認。

…あれ、動かない????

なぜ!!?!?!?!?

電車のライトは点灯するのですが、モーターが稼働していない。

恐らくモーターに通電されていないのでしょう。

通電はここの金具とモーター側の金具が接触することによってすると予測。

両サイドついているので、それぞれ金具同士が接触するように角度調整。(グニャグニャまがります)

そして再び電池を入れてスイッチオン。

見事に動きました。

良かったぁ〜

もしかするとこのカバーが押さえとなってこの金具を接触させてくれる役割かもしれません。

このカバーまで復旧してから電池を入れてもいいかもしれません。

最後に

ドクターイエロー、なんとか無事に修理することができました。

やってみた感想は

落ち着いてやれば誰でもできる。

分解していった時はギアがいっぱいあって「これ元通りにできるかな?」と不安でした。

そんな「分解する時の不安」をこの記事で払拭してもらえたら幸いです。

- ギアの配置

- ネジがちゃんと回せるか

この2点を押さえておけば楽勝でした。

修理したドクターイエローを見て我が息子は大喜びです。

やった甲斐がありましたね〜

ぜひ皆さんも修理にチャレンジしてみてください!

それではまた!